Benoît Raphaël est journaliste, blogueur, entrepreneur et désormais « éleveur de robots ». Expert en innovation digitale et média, il a lancé Flint, une expérience collaborative entre humains et robots qui nous permet de mieux nous informer à l’aide de l’intelligence artificielle.

Anne-Sophie Novel est journaliste et auteure, spécialiste des questions d’environnement et de climat. Elle vient de réaliser le film documentaire Les médias, le monde et moi qui interroge notre rapport aux médias et la manière dont l’information peut nous relier autrement au monde.

Tous deux convaincus du besoin d’ouvrir un débat sur notre responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de l’information, ils lancent, en mars 2020, la première édition du festival #BienS’informer, deux jours pour repenser notre rapport à l’information.

D’où t’est venue l’envie de parler d’information et du besoin de mieux s’informer ?

Benoît Raphaël : Tout est parti d’un besoin personnel. J’avais le sentiment de m’enfermer malgré moi dans les mêmes informations. Je me rendais compte que le monde changeait autour de moi, très vite, et que j’avais besoin d’être à l’écoute de ces changements, mais je manquais de temps. Et les outils que j’utilisais alors pour trier de l’information n’étaient pas satisfaisants.

On s’est alors lancé le pari de créer un assistant qui comprendrait, comme pourrait le faire un humain, mes intérêts et qui irait chercher l’information à ma place. On a créé Flint, une intelligence artificielle permettant de faire de la veille d’information : des newsletters personnalisées contenant une information de qualité pour sortir des sentiers battus.

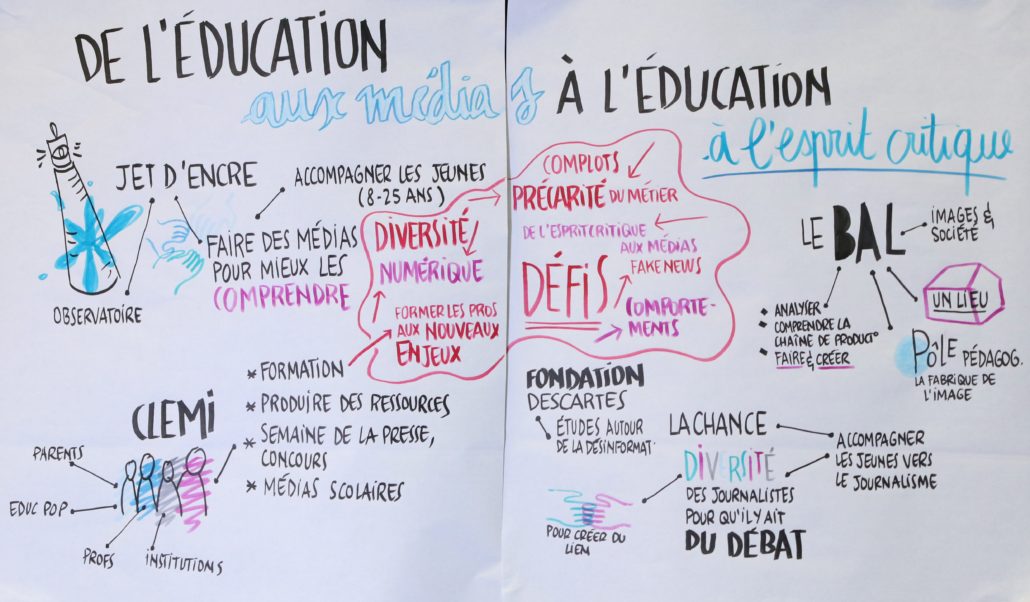

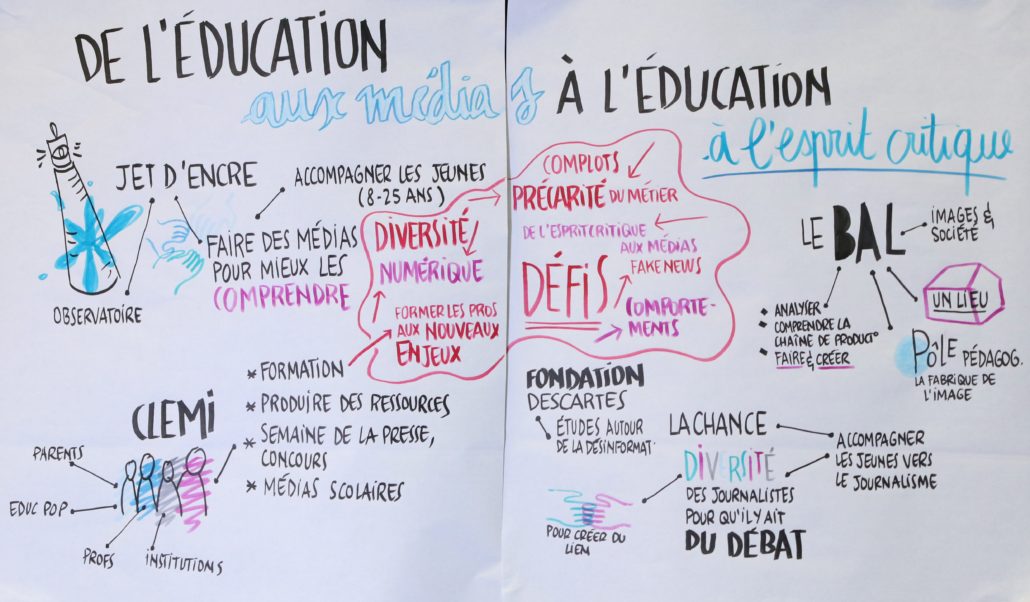

Anne-Sophie Novel : Avec Benoît, on partage la même vision du rapport à l’information, que l’on compare à notre rapport à l’alimentation. Mon grand rêve est de lancer une dynamique du type « SlowFood » mais autour de l’information. Après le film Les médias, le monde et moi, je voulais trouver une manière innovante et attrayante de sensibiliser les gens à leurs rapports aux réseaux sociaux, aux flux d’informations, et à la façon dont ils peuvent reprendre la main sur tout cela. De là est né le festival #BienS’informer, un évènement où pourraient se réunir des acteurs qui s’intéressent à cette problématique.

Mais attention, quand on dit « Slow » on ne parle pas uniquement de moins consommer. C’est d’abord rapprocher les producteurs et les consommateurs d’information afin de reconstruire le lien de confiance. Ralentir fait partie des solutions, mais ce n’est pas la seule.

Concrètement, quel est le problème dans notre rapport à l’information aujourd’hui ?

Benoît Raphaël : En fait, on comprend aujourd’hui que l’on s’informe mal de la même manière que l’on a compris il y a 20 ans que l’on mangeait mal. En creusant, on se rend compte que le mal de l’industrie de l’information est encore plus important que ce que l’on imaginait, que les problèmes sont à la fois liés au système même qui produit et distribue l’information, et à nos habitudes de consommation de l’information.

L’information de qualité est vitale pour notre démocratie. Alors que les choix de sociétés devraient s’appuyer sur les faits, notre système politique nous incite à voter en écoutant nos émotions. Faute de consensus, nous avons tendance à sacraliser l’opinion, voire à retravailler ou sélectionner les faits pour les adapter à nos opinions. Dans le monde des médias, on a coutume de dire que « les faits sont sacrés mais les opinions sont libres ». Aujourd’hui, à l’ère d’internet et des réseaux sociaux, on a plutôt l’impression que « les opinions sont sacrées mais les faits sont libres ».

Dans toute société, les faits constituent le contrat social, le socle commun qui permet de prendre des décisions. Faute de formation, d’accompagnement et de règlementation, l’information devient une prison pour nos esprits et pour la démocratie. L’enjeu aujourd’hui est donc de reconstruire un contrat social autour du fait.

De quels leviers dispose-t-on pour reconstruire le contrat social ?

Anne-Sophie Novel : Les efforts doivent venir de toute part. Du côté des journalistes, il y a un profond travail d’introspection à faire sur leur fonctionnement, leurs habitudes, les erreurs qu’ils ont faites. En parallèle, le public doit comprendre que les conditions de travail des journalistes se sont compliquées et que changer ses habitudes prend du temps. A partir de là, il doit réfléchir à la façon dont il consomme l’information. Car, on ne s’en rend pas compte, mais on a tous des habitudes consommation de l’information très variées, et cela pose de nombreuses questions sur la façon dont on fait société.

Benoît Raphaël : Je suis convaincu que la prise de conscience doit être citoyenne. En organisant le festival #BienS’informer, on a rassemblé des scientifiques, des juristes, des enseignants, des historiens et des citoyens. On s’est rendu compte que l’information est un sujet qui passionne les gens, qui suscite de vrais débats. La vérité, le fait, la légitimité du journalisme ou du scientifique, sont autant de concepts qui méritent d’être questionnés. L’information n’est plus seulement un métier, c’est un bien commun.

Pour faire face à la démultiplication des faits bruts, des sources, et à l’horizontalité croissante de l’information, une piste envisagée est de renforcer les pratiques journalistiques en s’inspirant des méthodologies scientifiques ou juridiques.

Anne-Sophie Novel : Cette approche est intéressante dans le sens où le rapport à l’information et aux notions de « fait » et de « vérité » est différent selon son métier ou de sa spécialité.

Si l’on prend par exemple la question très controversée du nucléaire, l’ingénieur me dira que le nucléaire émet moins de CO2 donc qu’il est mieux que les autres sources d’énergie, le climatologue me parlera de l’évolution des températures et de ses conséquences sur le refroidissement des centrales, une association me parlera de l’impact sur les générations futures et de l’enfouissement des déchets. C’est en mettant ces visions bout-à-bout, en les analysant et en les confrontant, que le journaliste est censé dessiner une image de la réalité. Par les temps qui courent, il est crucial que d’autres professions nous aident à adopter des méthodes d’analyse différentes pour considérer les sujets.

C’est d’ailleurs ce que le journaliste fait déjà, en croisant les témoignages, en choisissant un angle. Le problème c’est que l’évolution de nos conditions de travail, de l’espace dont on dispose, et la mutation des supports, ne nous permet plus d’avoir une approche aussi complexe.

Comment répondre aux nouveaux enjeux du métier de journaliste ?

Anne-Sophie Novel : Dans mon livre Les médias, le monde et nous, je fais un tour d’horizon des initiatives qui peuvent être mises en place dans la profession, et qui sont déjà initiées dans certaines rédactions : prendre du temps, renouer avec les faits, renouer avec le public, bâtir avec lui des stratégies économiques, organiser des évènements pour passer de l’information avec des formats plus inspirants. De nombreuses pistes existent déjà, même si aucune ne me satisfait pleinement. C’est en combinant ces possibilités, en prototypant, que chacun peut trouver sa manière de réinventer le rapport à l’information.

Par ailleurs, je propose aussi au public de travailler sa pleine conscience. On a tous conscience que ce n’est pas la même chose de lire le Figaro ou l’Humanité, mais j’invite les gens à pousser cette conscience à un autre niveau en s’informant sur le métier de journaliste, les formats utilisés, les intérêts sous-jacents. En somme, développer ses réflexes d’auto-défense intellectuelle, de sens critique.

A l’échelle individuelle, que pouvons-nous faire pour commencer à mieux nous informer dès maintenant ?

Anne-Sophie Novel : Je vous propose un petit régime informationnel de 21 jours. Pendant les cinq premiers jours, vous coupez tout et vous vous mettez à l’écoute de vos sensations et de vos émotions. Une sensation de manque et de vide ? Un sentiment de calme et d’apaisement ? Puis, petit-à-petit, vous réintroduisez des médias pour découvrir des choses dont vous n’avez pas l’habitude. Au bout des 21 jours, à l’aide des notes que vous avez prises, vous pouvez composer vos nouvelles habitudes.

L’idée est de faire un bilan de ses habitudes informationnelles. Beaucoup de gens se sentent débordés sans prendre conscience qu’ils ont mis en place des habitudes qui, parfois, se révèlent néfastes. L’exemple type : de nombreuses personnes critiquent la chaîne BFM.TV mais continuent de la regarder. Reprendre la main, c’est arrêter de subir. Les gens savent le faire, ils n’en ont juste pas conscience.

Benoît Raphaël : Si j’ai monté Flint, c’est que je pense que l’intelligence artificielle (je préfère parler « d’intelligence augmentée ») est un outil qui peut nous aider à mieux nous informer. Avec des outils intelligents, on peut analyser des données brutes qui, sans eux, seraient trop complexes. L’important, c’est de garder en tête que l’intelligence artificielle n’est qu’un outil, et de s’assurer que les robots ne deviennent jamais des boîtes noires qui nous dictent ce que l’on doit faire.

Pour nos robots Flint, on a créé des indicateurs qui permettent de mieux comprendre le comportement des robots, et on fait beaucoup de pédagogie. Surtout, pour élever nos robots, on possède une batterie de données, plusieurs millions de contenus archivés issus de 30 000 experts sélectionnés sur Twitter dans une base sécurisée, auxquels on a ajoute de la donnée maitrisée (via les clients et utilisateurs experts que nous accompagnons).

Anne-Sophie Novel : L’I.A. est un sujet qui génère beaucoup de crispations. L’approche de Benoit est pour l’instant l’une de celle que je trouve les plus intéressantes car elle nous permet de garder la main sur la machine et d’en faire un compagnon pour aller plus loin. Comme toujours, c’est un nouvel outil auquel on peut faire faire ce que l’on veut. L’I.A peut à la fois nous aider à trier l’information et y voir plus clair, et générer des fake news et des deep fakes pour manipuler les gens.

Personnellement, j’ai aussi besoin d’espaces de conversation et d’échange. Le risque avec l’I.A., c’est de créer un monde où chacun a son petit robot sur mesure, alors que je crois que les médias doivent aussi être des sphères qui rassemblent et qui ouvre des espaces de conversation et d’écoute. C’est en préservant des espaces de rencontre dans les quartiers, les cafés et les petits villages qu’on arrivera à maintenir la démocratie. Et la presse fait partie de ces espaces.

En somme, je suis pour prendre le meilleur des deux côtés : du papier pour prendre le temps d’échanger et converser, et de l’I.A. pour y voir clair et pour grappiller de l’info en fonction de ses besoins et de ses usages.

Chez ENGAGE, on essaye d’inventer, de créer des futurs désirables. Si tu devais imaginer tes futurs désirables, à quoi ressembleraient-ils ?

Anne-Sophie Novel : Un futur fait d’écrans et d’I.A. ne me fait pas du tout rêver. Comme j’en parlais à l’instant, on ressent tous le besoin de se rencontrer, de converser, d’échanger et, plus largement, de se reconnecter au vivant, à la nature, au territoire. Mon futur désirable est un futur où l’on assume notre modernité tout en gardant les pieds sur terre, bien ancrés.

Benoît Raphaël : Ce que j’aimerais, c’est qu’Elon Musk et tous ses amis s’en aillent vivre sur Mars. (rires) Ils laissent tous les gens cools sur la Terre, la planète se reconstruit petit à petit, et on reprend du bon temps. La Terre devient un éden, un havre de paix pour tous les vivants…

Photographies extraites du festival #BienS’informer