ENGAGE a rencontré Nicolas Roesch à l’occasion de la parution de son ouvrage Designer pour un monde vivant, pour comprendre comment créer des environnements réellement habitables… pour tous les vivants.

Et si le design cessait d’être pensé uniquement pour les humains, pour devenir un art de la cohabitation entre espèces et un levier de transformation des territoires ? Depuis plus de quinze ans, le designer et chercheur indépendant Nicolas Roesch explore cette question. Après un parcours dans l’innovation par les usages, un passage à la Cité du design de Saint-Étienne et de nombreuses interventions académiques sur l’écologie et l’anthropocène, il fonde en 2021 Zoepolis : un collectif qui étend le design aux vivants non humains et développe des méthodes concrètes pour les intégrer dans nos projets.

ENGAGE : Pouvez-vous vous présenter ?

Nicolas Roesch : Je suis designer de formation et je travaille depuis la fin des années 2000 sur l’innovation par les usages, notamment en lien avec les enjeux de transition et de ville durable. Très vite, je constate un angle mort majeur : malgré toute l’attention portée à l’énergie ou au carbone, les autres vivants restent absents du design.

La lecture du Contrat naturel de Michel Serres me fait saisir l’ampleur de cette disparition du vivant de nos milieux de vie et de nos imaginaires, ce qu’on appelle l’extinction de l’expérience de nature.

Zoepolis naît en 2021 pour répondre à ce manque : outiller les métiers créatifs pour intégrer les vivants non humains dans nos façons de concevoir et refaire entrer la biodiversité dans nos projets, nos savoirs et nos récits.

ENGAGE : Vous parlez d’extinction de l’expérience de nature et de disparition des attachements. En quoi est-ce si central pour vous ?

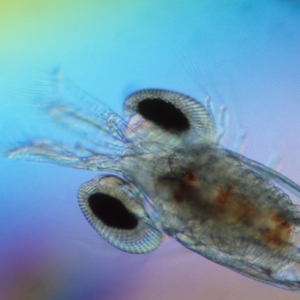

Nicolas Roesch : Nous vivons dans un monde qui n’est pas normal, mais auquel nous nous habituons. Les générations précédentes ont connu une diversité ordinaire plus riche : davantage d’insectes, d’oiseaux, de rencontres spontanées avec le vivant. Le décalage du point de référence, ou shifting baseline, fait que nous percevons comme « normal » un monde appauvri.

Prenons un exemple très simple : les grillons et les lucioles. Si les grillons disparaissent, nous perdons l’expérience du champ de grillons dans la nuit. Si les lucioles s’éteignent, nous perdons l’expérience de leurs lumières. Et lorsque l’expérience disparaît, nous oublions ce qu’elle faisait ressentir. On devient moins sensible, parce que l’on ne vit plus ces moments. Ce mécanisme entretient un cercle vicieux : moins de vivant, moins d’expérience, moins d’attachement… donc moins de protection.

Le design sait très bien fabriquer des attachements à des objets techniques, parfois jusqu’à la dépendance. Nous pouvons mobiliser ces compétences pour recréer des attachements aux autres vivants : par des médiations sensibles, des récits, des images, des fictions ancrées dans des futurs crédibles. La chercheuse Anne-Caroline Prévot l’a montré : même dans les films d’animation, le nombre d’espèces visibles diminue au fil du temps. Le vivant s’efface de nos paysages… et aussi de nos imaginaires. Sans attachements, pas de cohabitation possible.

ENGAGE : Qu’est-ce que Zoepolis ?

Nicolas Roesch : Zoepolis est un collectif de plus de 130 professionnels : designers, architectes, urbanistes, paysagistes, mais aussi sociologues, biologistes, vétérinaires et artistes. Notre ambition est simple et ambitieuse : donner aux métiers créatifs une culture commune du vivant et repeupler les imaginaires, pour mieux intégrer les autres espèces dans nos façons de concevoir.

Nous fonctionnons autour d’une colonne vertébrale :

• Recherche : formuler de nouveaux concepts sur les relations humains–non humains, en partenariat avec des laboratoires comme le CNRS, l’INRAE ou l’IRD.

• Expérimentation : enquêtes, ateliers, projets pilotes avec des villes ou des écoles pour tester ces approches sur le terrain.

• Transmission : formations, outils pédagogiques et accompagnement de projets pour diffuser ces pratiques dans la conception.

Ces travaux irriguent aussi l’enseignement supérieur : nous sommes aujourd’hui plusieurs à enseigner le design du vivant dans des écoles de design, d’architecture, mais aussi de management, d’ingénierie ou de commerce.

Cinq axes de recherche pour élargir le design au vivant

- Inclure les vivants non humains dans les méthodes existantes, notamment via le design biophile ou les solutions fondées sur la nature.

- Inventer des pratiques centrées sur les autres espèces : récifs artificiels, habitats urbains, nichoirs… et sortir de l’anecdotique.

- Concevoir des organisations biosociales en cartographiant les interdépendances entre sociétés humaines et écosystèmes.

- Déployer la médiation du vivant dans l’espace public, au-delà des musées, pour rendre sensibles présences et disparitions.

- Développer de nouveaux imaginaires afin que les espèces locales réapparaissent aussi dans nos récits.

ENGAGE : Quel rôle ont les designers dans cette transition ?

Nicolas Roesch : Le designer est déjà un médiateur entre parties prenantes humaines. Il s’agit désormais d’élargir cette médiation : intégrer des connaissances accessibles sur les espèces et coopérer avec écologues et naturalistes.

ENGAGE : Quels sont vos futurs désirables, à quoi ressemblent-ils ?

Nicolas Roesch : Je parlerais plutôt de futurs nécessaires que de futurs désirables. Nous avons repoussé la nature de nos modes de vie parce qu’elle peut être inconfortable. Le retour de la biodiversité ne fera donc pas que « du bien » à notre confort : si l’on renaturalise les villes, on aura davantage de moustiques… et donc la nécessité d’accueillir leurs prédateurs, chauves-souris, martinets, hirondelles. Si l’on veut moins de rats, il faudra accepter la présence du renard. Ce sont ces « coalitions inconfortables » qu’il va falloir assumer, et qui interrogent en profondeur un design historiquement tourné vers le seul confort humain.

En contrepartie, ces futurs seront plus conviviaux. Plus de plantes, plus d’animaux sauvages en ville, plus de chants d’oiseaux : des environnements qui nous rendent plus heureux, plus créatifs, en meilleure santé. Il faudra accepter une part d’inconfort, mais nous y gagnerons une convivialité qui dépasse l’humain. Apprendre à cohabiter, c’est aussi apprendre à habiter un monde vraiment vivant.

Pour aller plus loin :

– Commander son livre : Designer pour un monde vivant

– En savoir plus sur Zoepolis