Reza Deghati est un photographe et photo-reporter iranien. Exilé de son pays depuis 1981, il a sillonné plus de cent pays, photographiant les guerres, les révolutions et les catastrophes humaines. Publié dans les plus grands médias internationaux, il est aujourd’hui l’un des reporters-photographes les plus reconnus au monde. Il est à l’initiative de nombreux projets humanitaires, voués notamment à la formation des enfants et des femmes aux métiers de la communication et de l’information.

Comment as-tu traversé la période de confinement ?

D’un point de vue personnel, je vis plutôt bien cette période. Dans chaque malheur, il y a des moments de bonheur. Pour moi, cela a été de me trouver pendant deux mois en famille, ce qui n’était pas arrivé depuis quarante ans. Je n’avais jamais autant vu mes enfants !

Professionnellement, la crise remet en question mes projets. Depuis un an, nous préparions avec les Nations Unies de grands projets au Tchad, au Mali, au Niger, en Côte d’Ivoire, au Sénégal. Évidemment, tout est tombé à l’eau.

C’est donc pour moi un moment pour réfléchir à ce qui est essentiel, à ce que je souhaite continuer à faire ou pas après. J’ai d’ailleurs récemment décliné des propositions de projets car je n’arrive pas encore à me projeter dans l’avenir, dans l’après-coronavirus. Ma pensée est encore ancrée dans un système pré-coronavirus, système que nous devons changer.

De ton point de vue d’artiste, qu’est-ce que la crise dit de notre rapport au monde ?

La crise nous montre comment nous sommes rentrés dans un système, une machine infernale, sans garder du temps, de l’énergie et de la volonté pour nous arrêter et réfléchir au sens de nos actions.

Dans mes conférences, j’utilise souvent l’image du Titanic. Nous, Occidentaux, vivons dans un Titanic avec, en haut, des passagers de première classe dans leurs grands restaurants, et en bas, les machinistes qui font fonctionner le paquebot. Il y a aussi nous, les journalistes et les humanitaires qui, de temps en temps, plongeons dans l’océan pour voir ce qu’il se passe sous la coque. Ce que nous voyons, c’est un monde à feu et à sang. Des embarcations de fortune qui prennent l’eau, des familles accrochées à un bout de bois flottant.

Nous remontons sur le Titanic avec nos témoignages, nos photographies et nos interviews, et nous alertons les passagers : « Attention ! Nous voguons sur un océan de feu et de sang. » Mais le bruit de la fête et du concert couvre nos cris. Pourtant, si nous crions, ce n’est pas seulement pour aider les gens d’en bas, mais pour prévenir les passagers que si nous continuons dans cette direction, le bateau-lui aussi va prendre feu et sombrer.

La crise du coronavirus, c’est un peu ce moment où l’on arrête le grand bruit de la fête pour méditer et écouter ce qui se passe dans le monde. Si chacun d’entre nous ne prend pas ce temps-là et s’en retourne à ses activités, nous courrons à la catastrophe.

“ Nous sommes aujourd’hui dans une guerre silencieuse contre un ennemi invisible.”

Tu travailles beaucoup sur les questions de solidarité à l’international, en Afghanistan, en Iran, en Afrique, dans les camps de réfugiés dont on parle moins aujourd’hui. Si la crise a créé de nouvelles solidarités locales, ne nous renferme-t-elle pas aussi sur nos frontières ?

Ce que nous vivons maintenant, je l’ai déjà vécu depuis 40 ans dans les pays en guerre. A la différence que contrairement aux guerres conventionnelles marquées par le bruit assourdissant des engins de combat, nous sommes aujourd’hui dans une guerre silencieuse contre un ennemi invisible.

Dans ce genre de situation, l’individu a deux réactions. D’abord, se renfermer sur lui-même pour se protéger. Ensuite, et très vite, il forme des solidarités collectives avec ses voisins voire avec de parfaits inconnus.

A l’échelle internationale, nous sommes aujourd’hui dans la première phase de panique généralisée où l’on s’occupe de soi-même et de son entourage direct. Mais nous réalisons aussi que nous vivions jusqu’ici dans un système concurrentiel, individualiste et hypocrite, reposant sur des théories économiques, qui est finalement peu adapté à l’être humain. On commence à comprendre l’importance de l’humain et du collectif. Je crois donc que la solidarité internationale n’en sera que plus forte demain.

D’ailleurs, le confinement permet aussi le retour à la famille que les impératifs économiques et politiques avaient peu à peu effacé. Nous réalisons que, contrairement à ce que nous disent les théories néolibérales, la plus petite unité de la société n’est pas l’individu mais bien la famille.

“ Les artistes peuvent jouer un rôle important pour donner un sens à l’avenir.”

Quel est le rôle des artistes dans cette période ?

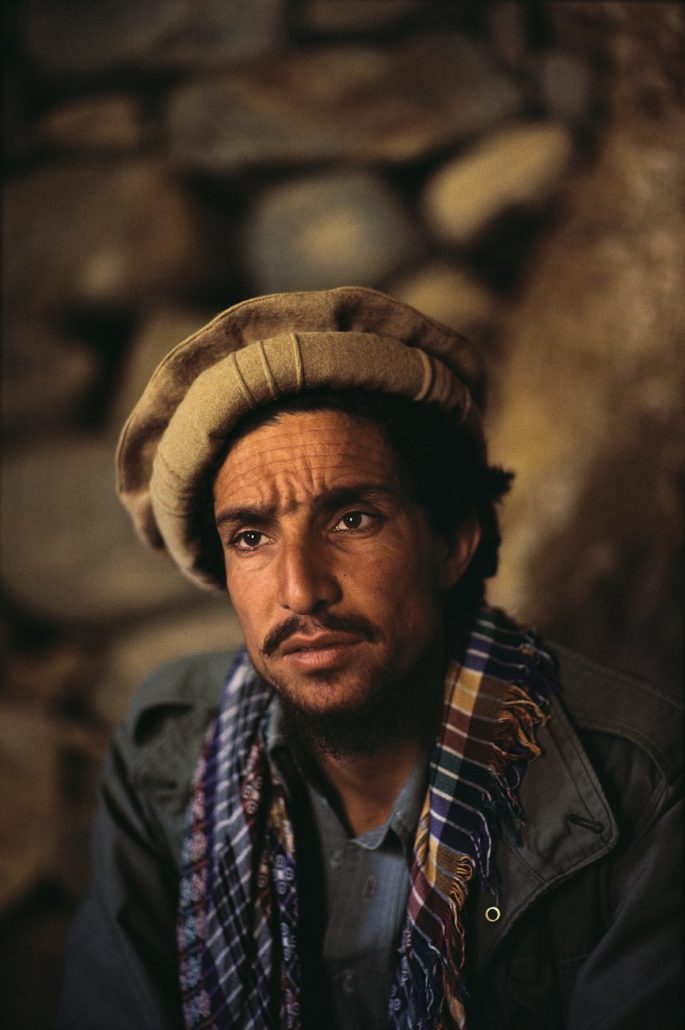

La question m’évoque le souvenir d’une discussion avec Massoud, commandant de la résistance afghane durant la guerre d’Afghanistan. Nous parlions de poésie et de littérature et un supérieur était venu voir Massoud pour lui demander de se concentrer sur les urgences du moment. Ce dernier lui avait répondu : « Si on ne s’occupe pas de littérature, pourquoi fait-on la guerre ? ».

Massoud, guerrier de la paix © Reza

Je suis convaincu que les artistes peuvent jouer un rôle important pour donner un sens à l’avenir. Il nous faut créer des mouvements communautaires et des think tank d’artistes pour nous donner les moyens de continuer à travailler.

Pour les artistes, la crise en cours est aussi une opportunité pour faire évoluer nos pratiques. Pour nous demander comment les écrans et le numérique d’une part, et le local d’autre part, peuvent nous aider à répendre l’art partout. Pour nous aider à prendre de la hauteur par rapport à nos projets, à prendre plus de temps pour réfléchir à ce que nous faisons. Autrement, les peintres ne peindront plus que des bâtiments et les journalistes ne photographieront plus que des mariages.

Quels sont tes futurs désirables ?

Mon souhait le plus cher est que nous allions vers plus d’empathie et de solidarité.

Les enfants photographes © Reza