Kalina Raskin est la directrice générale du Ceebios, le centre national d’études et d’expertise dans le domaine du biomimétisme. Son profil transversal qui mêle ingénierie physico-chimique et biologie est le résultat de son appétence pour les sciences et sa volonté d’agir pour la transition écologique. Elle a d’abord contribué au développement du biomimétisme en France au sein de l’ONG Biomimicry Europa et de Paris Région Entreprises. Depuis 2014, elle dirige le Ceebios avec l’ambition de déployer le biomimétisme pour accélérer la transition des acteurs privés et publics.

On entend parler de biomimétisme dans les nouvelles solutions qui s’offrent aux entreprises dans le cadre de la transition écologique, peux-tu nous en dire plus ?

Il faut d’abord distinguer la bioinspiration et le biomimétisme. La bioinspiration, comme son nom l’indique, c’est s’inspirer du vivant pour l’innovation, au sens très large du terme, tant pour les produits, que pour les procédés de fabrication voire pour l’organisation générale de la société et des structures. Cependant, la bioinspiration n’est ni nécessairement scientifique, ni nécessairement durable. On la trouve par exemple dans l’art – imiter des formes, s’inspirer du vivant pour des raisons artistiques et esthétiques. Il a donc fallu définir à l’international les différents mots qui caractérisent les différentes sous-catégories de la bioinspiration. Dans ce cadre, la biomimétique correspond à l’approche scientifique de la bioinspiration dans les problématiques purement techniques.

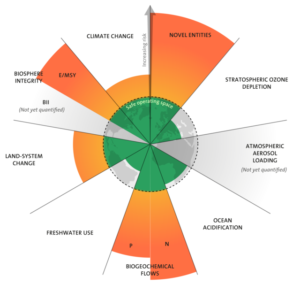

Le biomimétisme est l’approche scientifique qui inclut la notion de durabilité et garantit la prise en compte des enjeux de transition écologique. Il repose sur le principe selon lequel au cours de l’évolution, par essai-erreur, les espèces vivantes ont progressivement acquis la capacité à s’adapter au mieux à leur environnement. Cela se traduit par des performances techniques, comme des capacités d’adhésion, des capacités de moindre résistance à l’air par exemple. L’objectif du biomimétisme est d’atteindre ces performances et ces aboutissements dans les conditions propices à la durabilité telles que l’on les entrevoit dans le vivant, qui fonctionne grâce aux énergies renouvelables, à des matériaux entièrement recyclables, à une gestion extrêmement efficace de l’information, à des consommations énergétiques optimisées…

Au-delà d’imiter une performance technique du système, le biomimétisme prend en considération le système dans son ensemble et toute sa capacité à atteindre un certain niveau d’optimisation par rapport à des flux de matière, d’énergie ou d’informations. C’est tout l’intérêt du biomimétisme : on vient faire converger a priori un intérêt technique avec les contraintes et les opportunités environnementales.

Quels sont les intérêts pour les acteurs économiques d’adopter une démarche qui s’inscrit dans le biomimétisme ?

Des enquêtes ont été menées pour comprendre les différents attraits du biomimétisme pour les acteurs économiques, au-delà d’une affirmation empirique. On peut en citer trois principaux.

En premier lieu, la créativité des approches inscrites dans le biomimétisme permet aux différents secteurs de sortir de leurs sentiers battus. En l’occurrence, quand on est ingénieur automobile, on a rarement l’habitude de faire appel à la biologie. Même dans le secteur de la cosmétique, qui comprend a priori des biochimistes et des biophysiciens, il est rare de sortir du cadre imposé par les études suivies et les premières années de carrière pour changer de regard.

Ensuite, les intérêts pour les acteurs économiques comprennent bien sûr des enjeux de performance, purement techniques, qui leur permettent de se démarquer de la concurrence dans des industries où l’on peut avoir fait le tour de ce qui marche, ou pas, en proposant des solutions alternatives.

Enfin, et surtout, il y a cette volonté de faire converger, comme je le disais précédemment, à la fois la performance d’innovation mais aussi les critères de transition écologique et de durabilité qui s’imposent à tous les acteurs de l’économie, particulièrement aux industriels.

“ C’est tout l’intérêt du biomimétisme : on vient faire converger a priori un intérêt technique avec les contraintes et les opportunités environnementales.”

Est-ce que cette approche peut être transposée à tous les secteurs ?

Globalement, le biomimétisme est un transfert de connaissances de la biologie vers d’autres disciplines. A partir du moment où ces disciplines sont représentées dans un secteur industriel, potentiellement tout le secteur industriel pourra bénéficier à terme d’idées et de solutions issues de la bioinspiration, du biomimétisme. Que ce soit le secteur aéronautique, le secteur automobile, le secteur des transports au sens large du terme, de la construction, de l’agroalimentaire, des cosmétiques, de la santé, de l’énergie… Toutes ces grandes industries sont aujourd’hui représentées dans le collectif d’acteurs réunis autour du Ceebios et sont ceux qui manifestent à l’échelle nationale ou internationale le plus souvent leur intérêt pour le sujet.

Aussi, dans les projets inscrits dans une démarche en biomimétisme, on reste principalement sur des segments de type produit, plus que sur des enjeux organisationnels, tout simplement parce qu’on a plus de connaissances techniques et scientifiques sur des enjeux produit – les matériaux, la chimie, les capteurs, les senseurs. Il existe moins de travaux consolidés sur tous les aspects organisationnels, c’est-à-dire ce qu’on pourrait apprendre de l’organisation d’un système biologique, d’un groupe d’espèces ou d’un écosystème naturel. Peu de travaux font le pont entre les sciences de l’écologie et les sciences humaines et sociales ou les sciences économiques. On reste encore trop souvent dans le champ de la métaphore : il faut fonctionner en cycle, il faut faire de l’économie circulaire comme les écosystèmes naturels, il faut avoir des hiérarchies potentiellement horizontales, adopter des stratégies de pollinisation comme les abeilles… Mais car cela reste abstrait et les analogies ne sont pas toujours les bonnes. En France, des travaux académiques tels que ceux menés par Paul Boulanger, co-fondateur de Pikaia, contribuent au développement du biomimétisme organisationnel.

Le biomimétisme est-il accessible à tous types d’organisations ?

En termes de catégories d’organisations, du fait des efforts importants de recherche et développement à mettre en oeuvre, ce sont souvent les plus gros acteurs qui peuvent s’approprier et s’engager dans ces démarches. A l’autre extrême, il y a aussi beaucoup de start-up dont l’ensemble du développement est d’abord lié à une approche en biomimétisme. Ce que l’on souhaite et ce que l’on commence à voir apparaître, c’est de pouvoir faire émerger ces projets et ces innovations en co-développement, pour faire en sorte que tout le tissu de PME et d’ETI bénéficie de ce qu’auront développé les grands groupes ou les start-up.

Le biomimétisme est-il synonyme de préservation de la biodiversité ?

Ce qui est fascinant avec le biomimétisme, c’est que c’est un très grand appel à la conservation de la biodiversité. La biodiversité est notre plus précieuse alliée pour la transition écologique et la transformation du fonctionnement des sociétés. On observe un changement de regard des entreprises sur la biodiversité, qui veulent de plus en plus participer à sa conservation.

Eel Energy a par exemple développé une hydrolienne ondulante pour capter l’énergie des vagues, dont la morphologie est inspirée par l’ondulation de l’anguille. On sort du modèle “hachoir” des hydroliennes conventionnelles, ce qui limite largement l’impact direct sur la biodiversité.

Un autre exemple basé sur les fonds marins comprend tous les acteurs, comme Seaboost, qui travaillent aujourd’hui sur les récifs artificiels par biomimétisme. Ils cherchent à comprendre l’organisation des écosystèmes marins pour pouvoir bâtir des récifs qui peuvent accueillir et restaurer la biodiversité.

Suez – Zones Humides ARTificielles (ZHART) a été développé sous le nom de Zones Libellule

Suez – Zones Humides ARTificielles (ZHART) a été développé sous le nom de Zones Libellule

Dans le même esprit, Suez a développé des zones humides artificielles : ils ont observé ces écosystèmes pour comprendre le fonctionnement de ses éléments – la faune, la flore, et même les microorganismes. Ils l’ont alors reproduit et ont provoqué la création d’une zone humide en aval des stations d’épuration. On appelle ces zones des zones libellules : elles permettent de faire de la captation des micropolluants qui ne sont pas retenus par les stations d’épuration. Les co-bénéfices sont nombreux : ça restaure la biodiversité, ça restaure les zones humides qui sont évidemment très menacées, et puis c’est aussi plus agréable pour les riverains que des installations industrielles classiques.

“La biodiversité est notre plus précieuse alliée pour la transition écologique et la transformation du fonctionnement des sociétés”

Quelle est ta vision du rôle des entreprises dans la transition actuelle ?

Je pense que la biodiversité commence à être intégrée de manière de plus en plus ambitieuse dans les stratégies de RSE, mais pas encore de manière récurrente. On sent néanmoins une évolution très positive et très favorable chez beaucoup d’entreprises, y compris les très grandes.

Il ne faut pas négliger le fait que ces entreprises sont dirigées par des hommes et des femmes qui ont des valeurs, des convictions, et qui ont envie de changement et d’en être les porteurs. Les salariés aspirent eux aussi à des choses nouvelles, dont la jeune génération qui arrive et qui n’a plus envie de cautionner des attitudes qui ne sont plus des attitudes responsables.

Je pense donc que les entreprises sont poussées par des forces intérieures qui s’ajoutent aux contraintes commerciales et économiques, notamment à travers les nouvelles demandes des consommateurs.

Nous par exemple, en interne dans notre PME, nous réfléchissons à un système qui permettrait aux salariés des entreprises de consacrer une partie de leur temps à la transition écologique, qu’elle soit pour le bien commun ou pour leur propre préparation aux changements à venir. Au-delà des contributions des entreprises, qui devraient d’ailleurs toutes être des entreprises à mission, il me paraît primordial de réfléchir à des modèles alternatifs de relations au travail pour que chacun puisse dégager du temps pour la transition écologique et pour le bien commun.

Quels serait ton futur désirable dans les années à venir ?

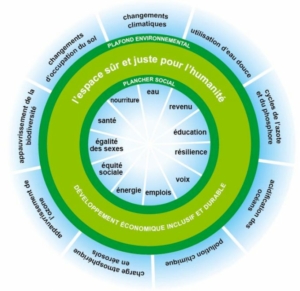

Mon futur désirable, c’est une nouvelle alliance d’Homo Sapiens avec le reste du vivant, une resynchronisation avec les grands cycles naturels.

C’est recréer un émerveillement collectif vis-à-vis du vivant, qui passe à mon sens par l’éducation au sens large du terme, en commençant par les plus jeunes. J’ai la chance d’avoir deux enfants qui ont spontanément une appétence et un intérêt pour le vivant, ce qui est assez souvent le cas des enfants. Malheureusement, ça se perd avec le temps, surtout pour les familles qui vivent en milieu urbain. Recréer cette connexion dès le plus jeune âge avec le vivant est fondamental, et je vois dans le biomimétisme une opportunité pour changer de regard.

On a l’habitude d’emmener des ingénieurs, des dirigeants et des décideurs en balade, qu’elle soit en forêt ou au Muséum national d’Histoire naturelle. On profite de ces occasions pour leur faire regarder le vivant d’un point de vue différent, au-delà du décor agréable qu’il offre. On les invite à porter un autre regard sur la compréhension des phénomènes qui sont sous leurs yeux, et souvent il y a cette étincelle qui se produit dans leur regard qui traduit ce changement de rapport au vivant et cette fascination pour un système qu’ils ont totalement négligé ou qui faisait partie du décor.

Ce futur désirable, c’est un futur de reconnexion individuelle au vivant.