On me demande souvent pourquoi la transition ou, pour être plus ambitieux, la bascule vers une société écologique ne se fait pas plus rapidement. Difficile de répondre simplement, bien évidemment, tant les raisons sont multiples et les racines du blocage, systémiques.

Constatons d’abord, pour garder un brin d’optimisme, que la transition, pour lente qu’elle soit, a tout de même tendance à s’accélérer. Lorsque nous étions considérés comme des empêcheurs de manager en rond il y a quelques années, nous sommes aujourd’hui parfois appelés à la rescousse. Nous sommes encore loin de la médecine préventive, convenons-en, mais une certaine dynamique se fait sentir.

Pendant des années, ce cercle a été grippé, chacun se renvoyant les responsabilités ou pour le dire plus prosaïquement, la patate chaude.

Pour expliquer le phénomène plus en profondeur et comprendre notre situation de blocage, le concept très didactique du triangle de l’inaction semble approprié.

Il part du principe que la société évolue lorsque les citoyens, le monde économique et la sphère politique alimentent un cercle vertueux. Or, pendant des années, ce cercle a été grippé, chacun se renvoyant les responsabilités ou pour le dire plus prosaïquement, la patate chaude.

Pourquoi ? Parce que les citoyens, mal aidés par les médias et les lobbys en tous genres, n’étaient pas suffisamment informés et donc conscients des phénomènes à venir, à savoir le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité, pourtant excessivement documentés depuis des dizaines d’années.

Est-ce leur faute ? Probablement pas.

Face à cette société civile peu conscientisée, les politiques n’avaient aucune raison ‘politicienne’ de s’occuper du sujet. La pression populaire n’allait pas dans ce sens et les élections n’étaient en rien menacées par leur absence de courage politique, bien au contraire. Les Henri Dumont et autres écologistes avaient beau se remuer et agiter le chiffon rouge, rien, ou presque ne se passait. Constatons aussi que leur niveau de connaissances des enjeux était, lui aussi, très faible. Pour résumer, les politiques disaient et disent encore parfois, je ne peux rien faire, la société civile n’est pas prête.

Hop, je renvoie la patate, de plus en plus chaude, sur le citoyen…

Par construction, la pression mise par les politiques sur le monde économique était donc, elle aussi, nécessairement limitée. Et, par effet miroir, les entreprises, peu conscientes et insuffisamment à l’écoute des risques que ces crises faisaient peser sur leur activité, et pas volontaristes pour un sou, n’avaient elles-mêmes peu de motivations pour demander aux politiques d’agir. Elles ne ressentaient aucune pression en interne de leurs salariés-citoyens, nous l’avons déjà mentionné et se contentaient de politiques RSE timides et suivistes.

Pour résumer, les décideurs économiques disaient de leur côté: que voulez-vous que nous fassions si le consommateur n’est pas prêt…Hum, et la politique de l’offre ?

Hop, je renvoie la patate chaude qui devient brûlante à mesure que la planète se réchauffe, sur les citoyens…

Voilà, vous l’aurez compris, la mise en mouvement de la société était bloquée, les responsabilités ‘habilement’ et réciproquement renvoyées, c’est ce qu’on appelle le triangle de l’inaction. Malin, aujourd’hui, la patate nous brûle les doigts…

Alors, doit-on perdre espoir ? La machine est-elle définitivement grippée et notre monde condamné aux 4° ?

Disons qu’il va falloir mettre beaucoup d’huile dans les rouages pour qu’ils se mettent à tourner dans le bon sens, mais que rien n’est perdu si l’on agit vite.

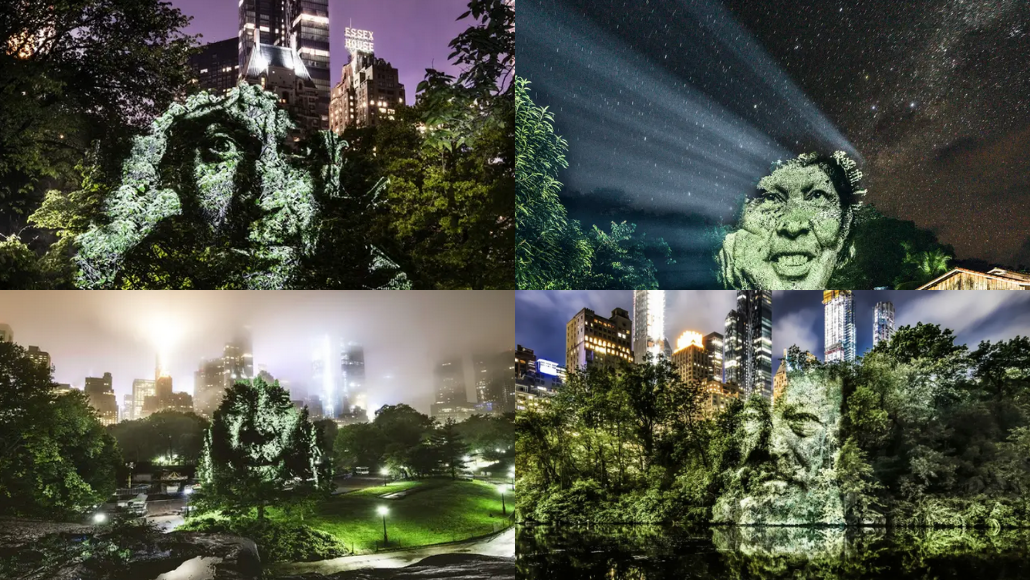

Passer à une dynamique de mise en mouvement, que nous pouvons nommer le vortex de la régénération.

Disons aussi, que dans un contexte de prise de conscience généralisée, en tout cas en France, en Europe et dans certaines régions ‘en avance’ sur le sujet, il semble que les choses se mettent ou pourraient se mettre, à changer.

Pourquoi, car les citoyens, conscientisés, alertés et inquiets, pourraient faire pression sur les politiques d’une part et sur leurs entreprises d’autre part pour qu’ils bougent (cf. le phénomène de grande démission des jeunes générations qui quittent de plus en plus les entreprises accusées de cynisme et d’inaction environnementale) ; les politiques seraient dès lors poussés à réglementer plus vite, contraignant ou incitant les entreprises à agir ; les entreprises, par devoir de bonne gestion et de plus en plus conscientes des risques, pourraient elles-mêmes demander aux politiques un cadre plus clair et plus juste pour planifier leur transformation.

Pour trouver une formule et par soucis de clarté, nous passerions alors d’une situation de blocage, le triangle de l’inaction, à une dynamique de mise en mouvement, que nous pouvons nommer le vortex de la régénération.

Voilà ce à quoi nous devons tous œuvrer et ce pourquoi toutes les formes d’actions sont souhaitables et se complètent.

Faire pression sur les médias pour qu’ils alertent toujours plus et accélèrent encore d’avantage la prise de conscience citoyenne. Favoriser la mobilisation de la société civile, des consomacteurs et salariés-citoyens, pour qu’ils pèsent de plus en plus sur les décideurs économiques, au sein de leurs organisations et sur les décideurs politiques à toutes les échelles territoriales.

Faire pression sur les politiques pour qu’ils aient le courage de réglementer à la hauteur des enjeux, sans faire trop de pauses… Cela pourrait aider les entreprises, responsables de 75% des dérèglements actuels à comprendre que leurs intérêts et l’intérêt général ne font désormais plus qu’un, car un monde à +4° ne sera pas très bon pour leur business, comme ils disent…

Mais cette question fondamentale de la convergence des intérêts fera l’objet d’un prochain article.

Jérôme Cohen

Fondateur ENGAGE