Rendez-vous avec Maxime Blondeau entrepreneur, créateur, conteur et cosmographe des temps modernes.

SB : Qui êtes-vous et que faites-vous Maxime Blondeau ?

MB : Je suis quelqu’un qui porte un message : notre perception du territoire doit évoluer, du système Terre à l’endroit où l’on vit. Et c’est une question vitale. Je déploie ce message de plein de manières différentes : en enseignant, en créant, en entreprenant (créateur du syndicat Printemps Écologique, de la coopérative Sailcoop et d’une société de création de contenus).

Je ne suis pas dans la description du monde, mais dans son récit : éclairer, interpréter, révéler.

SB : Vous vous définissez comme cosmographe : qu’est-ce que cela veut dire ?

MB : La Cosmographie est une discipline très ancienne qui a + de 2 500 ans ! Ptolémée l’était à Alexandrie, la Renaissance en a beaucoup compté. C’est l’ancêtre de la géographie, qui est née au XIXème siècle. Cette discipline existe toujours en astro-physique. Elle permet de montrer des choses invisibles à l’œil nu, comme la naissance d’une étoile. Je l’applique au territoire terrestre et proche : je révèle tout un tas de choses invisibles à l’œil nu.

SB : Aujourd’hui on a Google Earth, Google Maps, GeoGuessr : que reste-t-il à montrer ?

MB : Justement, l’essentiel est invisible pour nos yeux ! Les liens et les inter-dépendances, les causes et les finalités, les apports psychologiques… Je ne suis pas dans la description du monde, mais dans son récit : éclairer, interpréter, révéler.

SB : J’adore les cartes que vous partagez : elles sont éclairantes et changent les perspectives !

MB : Pour moi, la carte c’est un moyen d’expression, c’est un langage. Chaque carte pose la question de l’attention : à quel aspect du territoire prête-t-on attention ? Ce que j’aime aussi avec la carte, c’est la profondeur et les différents niveaux de lecture : de l’agrément immédiat à la recherche de détails. Mais aussi car elle convoque plusieurs dimensions : esthétique, sensible, intellectuelle. Elle est à la fois simple, immédiate et complexe.

SB : Comment comprenez-vous la crise écologique à l’aune du territoire ?

MB : Pour l’humanité s’ouvre la 3ème ère de relation au territoire. A l’origine, nous étions des chasseurs cueilleurs.

Le Néolithique, c’est la sédentarisation : agriculture, domestication des animaux et des plantes. Le récit collectif qui nous a porté pendant 12 000 ans est celui de l’exploitation et de la conquête du territoire grâce à la domination technique.

La mondialisation géographique s’est achevée au XIXème siècle. Alors quel projet commun, quel récit collectif ? Nous avons besoin d’une pensée intégrale : systémique (climat, vivant, océans…), qui réconcilie les échelles (local/ global) et établit des relations de soins réciproques.

Ce qui m’intéresse, c’est d’influencer les décisions.

SB : Et que peut apporter le cosmographe à l’heure de cette révolution/ crise, aujourd’hui ?

MB : On a l’impression qu’on est neutres, objectifs vis à vis d’un territoire, alors qu’on est imprégnés de nos croyances, de nos représentations socioculturelles. Et cela a un impact très concret sur nos actions et nos décisions.

C’est vital, car c’est la source de tous les problèmes écologiques ou stratégiques. Comme le disait Gregory Bateson : La source de la majorité de nos problèmes provient de l’écart entre la manière dont pensent les hommes et la manière dont la Nature fonctionne.

SB : Vous travaillez avec différents publics, dont des entreprises : pourquoi et comment ?

MB : Ce qui m’intéresse, c’est d’influencer les décisions. C’est pourquoi je travaille avec des Comex d’entreprises : pour provoquer un déclic chez les dirigeants. Poser le cadre qui prévaut à la décision. Parce que la décision va avoir de gros effets.

SB : Complexité, approche pluridisciplinaire, art, science… on peut dire que vous êtes un humaniste ?

MB : L’humanisme a apporté deux choses formidables : avec la fin de la transcendance divine et du joug théocratique, sont nées la philanthropie et l’émancipation par la science et la raison.

Le corollaire, c’est que se sont développées la misanthropie et une nouvelle opposition Science VS Nature. Francis Bacon définissait la Nature comme une “Femme publique qu’il fallait mater, enchaîner”…. J’aspire à l’avènement d’un Nouvel Humanisme, qui mette la science et le savoir au coeur de l’action, intègre le non-humain à l’humanité.

SB : Vos futurs désirables ?

MB : Un monde dans lequel les grands moteurs de récits collectifs créent des imaginaires qui nous réconcilient avec les différentes dimensions du territoire.

Ces moteurs sont à la fois les industries créatives comme le cinéma et les grandes entreprises et marques. Je rêve de jeux vidéo qui ne glorifient pas la domination, l’exploitation et la destruction de notre univers.

Pour aller plus loin :

– Commander son livre : Géoconscience, un nouveau regard sur le territoire

– Se renseigner sur SailCoop

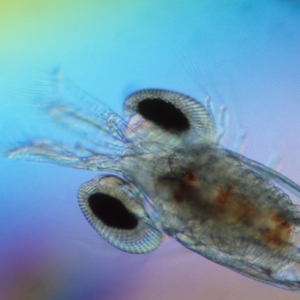

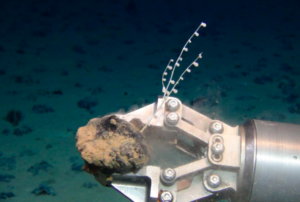

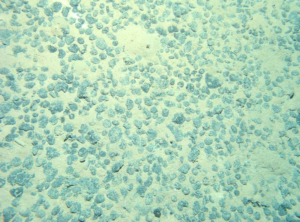

La réserve du Minas Gerais au Brésil

La réserve du Minas Gerais au Brésil