S’inspirer du vivant : le biomimétisme

Quel est le point commun entre : le velcro, le TGV japonais, le scotch, le verre anti-reflets, l’Eastgate building à Harare au Zimbabwe, le Fastskin et l’aiguille de seringue Nanopass 33 ?

Toutes ces inventions humaines sont fondées sur le biomimétisme. Sans le savoir, nous vivons au quotidien avec des objets inspirés du vivant. Le biomimétisme est un terme qui revient souvent dans les actualités sans pour autant que nous sachions déterminer avec précision ce à quoi il fait référence.

Biomimétisme, c’est quoi ?

Le biomimétisme est défini comme une philosophie et des approches conceptuelles interdisciplinaires prenant pour modèle la nature afin de relever les défis du développement durable

Kalina Raskin, directrice générale du CEEBIOS (Centre national d’études et d’expertise dans le domaine du biomimétisme) définit le biomimétisme comme “l’approche scientifique qui inclut la notion de durabilité et garantit la prise en compte des enjeux de transition écologique”.

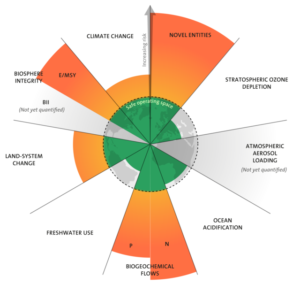

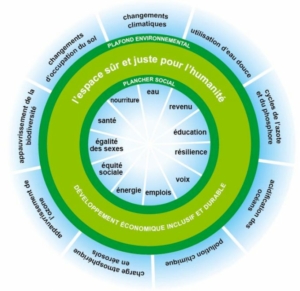

En effet, le biomimétisme repose sur le principe suivant : au cours de l’évolution, par des essais et des erreurs, les espèces vivantes ont progressivement acquis la capacité à s’adapter au mieux à leur environnement se traduisant par des performances techniques diverses. L’objectif du biomimétisme est d’atteindre ces performances et ces aboutissements dans les conditions propices à la durabilité telles que l’on les entrevoit dans le vivant, qui fonctionne grâce aux énergies renouvelables, à des matériaux entièrement recyclables, à une gestion extrêmement efficace de l’information, à des consommations énergétiques optimisées…

Le biomimétisme représente une opportunité inédite d’innovation responsable : s’inspirer du vivant et tirer parti des solutions et inventions qui y sont produites, éprouvées par 3.8 milliards d’années d’évolution.

Divers exemples de biomimétisme, inspirés de la nature, utilisés quotidiennement

Le biomimétisme est donc la démarche qui consiste à innover, en s’inspirant de la nature, en trouvant de nouvelles solutions optimisées pour rendre un domaine ou une activité économique, plus durable, moins coûteuse en énergie, utilisant moins de matières premières, générant moins de déchets et étant plus résilientes. En somme, le biomimétisme permet de faire converger un intérêt technique avec les contraintes et les opportunités environnementales.

Cette approche, qui connaît actuellement un écho face aux enjeux actuels, doit permettre de repenser nos modes de production, de conception et de consommation en répondant aux enjeux multiples du dérèglement climatique, aux objectifs du développement durable et à la lutte pour la préservation de la biodiversité.

Biomimétisme n’est pas synonyme de bio-inspiration

Il faut distinguer la bio-inspiration et le biomimétisme. La bio-inspiration est une approche créative basée sur l’observation des systèmes biologiques. C’est en somme, s’inspirer du vivant pour l’innovation, au sens très large du terme, tant pour les produits, que pour les procédés de fabrication voire pour l’organisation générale de la société et des structures. Cependant, la bioinspiration n’est ni nécessairement scientifique, ni durable. On la trouve par exemple dans l’art et s’illustre par l’imitation de formes inspirées du vivant pour des raisons artistiques et esthétiques.

L’Eastgate Building est un supermarché construit en 1996 à Harare au Zimbabwe, qui s’inspire directement du fonctionnement des termitières. Ce biomimétisme permet de maintenir une chaleur uniforme, une ventillation et climatisation peu coûteuse en énergie.

L’exemple emblématique du Shikansen

L’un des exemples emblématiques de biomimétisme est le Shikansen, autrement appelé le « train martin-pêcheur ». En effet, lors de la création du train à grande vitesse, inauguré au Japon en 1964 pour les Jeux Olympiques de Tokyo, celui-ci avait une vitesse de croisière de 320 km/h, ce qui en faisait le train le plus rapide du monde. Cependant, dès sa mise en service, le Shinkansen a rencontré des problèmes, l’un d’entre eux étant dû à la topographie du pays. Région montagneuse, le Shikansen était amené de manière régulière à emprunter des tunnels. Néanmoins, un bruit sourd se produisait à la sortie des trains des tunnels. Par des mouvements de compressions et de déplacements d’air vifs, dus à la grande vitesse du train, ceux-ci étaient obligés de ralentir pour franchir les tunnels et limiter ce bruit assourdissant pour les riverains.

A chaque problème, une solution inspirée de la nature.

Eiji Nakatsu, l’ingénieur et ornithologue, s’est inspiré du bec du martin-pêcheur qui plonge dans l’eau en provoquant un minimum de remous, pour la conception du Shikansen. En effet, Eiji Nakatsu a eu l’idée d’imiter la forme du bec du martin-pêcheur, afin que les trains puissent passer du milieu moins dense à l’extérieur du tunnel au milieu plus dense de l’intérieur du tunnel sans émettre de bruit. Comme pour le martin-pêcheur au bec pointu et fuselé lui permettant de plonger à la verticale dans l’eau pour attraper sa proie, le Shikansen s’est profilé, permettant de réduire la consommation d’énergie de 16% et d’augmenter sa vitesse d’à peu près 10%.

Célestin Schmid

Chargée d’étude biodiversité

Pour aller plus loin :

Découvrez le festival LIFE!

La nature est notre meilleur modèle de performance, d’excellence et de résilience, l’allié incontournable de notre avenir. À travers l’exposition “Nature championne et inspirante” proposée lors du Festival LIFE! créé par ENGAGE, le biomimétisme incite à protéger et à s’inspirer du vivant pour réinventer un monde durable, de prospérité partagée entre l’humanité et l’ensemble de la vie.

Nous vous donnons rendez-vous les 13, 14 et 15 Juin 2024 à l’Académie du Climat pour admirer l’exposition “Nature championne et inspirante” présentée par Biomim’expo lors du Festival LIFE!.

Connaissez-vous Biomim’expo ?

C’est Le grand rassemblement du biomimétisme et des innovations bio-inspirées en France dont la 8e édition se tiendra le 11 et 12 juin 2024 au Parc floral de Paris. Sachant que la nature est notre plus puissant partenaire et notre meilleur modèle d’avenir, Biomim’expo est le plus grand open lab du monde : 3,8 milliards d’années de Recherche & Développement pour inspirer de nouvelles idées et pistes d’innovations pour nos modes de production et d’organisation. Un événement pluridisciplinaire atypique, hors des silos pour penser hors des sentiers battus. Une rencontre entre ingénieurs, industriels, scientifiques, startups, enseignants, étudiants, associations.

Biomim’expo, en cohérence avec son sujet, propose un composite entre colloque, salon professionnel, showroom et agora. Pour proposer des conférences, tables rondes, débats, keynotes… mais aussi des démonstrations, des ateliers, des séances de pitchs-projets, des prototypes, des maquettes, des animations, des expériences sensorielles, une librairie éphémère et des dédicaces, des expositions apprenantes.

Pendant deux jours, venez découvrir les acteurs du biomimétisme, pour vous mettre en action et innover en entreprise grâce à la nature.

- Regardez la dernière vidéo de Nature = Futur ! sur les venins guérisseurs présents naturellement dans l’océan et utilisés dans des traitements médicaux.

- Découvrez le projet “Matériaux bio-inspirés, les matériaux de demain”, programme d’accélération de la R&D et de l’innovation biomimétique pour générer des éco-matériaux performants, inspirés du vivant par le Muséum National d’Histoire Naturelle, le CEEBIOS et EuraMaterials.

- Lisez la fiche du BIOMIM’ CITY LAB du CEEBIOS sur la manière de réinventer la ville par & pour le vivant, mettant en lumière le potentiel du biomimétisme pour faciliter l’accueil de la biodiversité dans des projets urbains.

Pour en savoir plus :

– Suivre notre Atelier MISSION Biodiversité : https://lnkd.in/eJb2zJ35

– Suivre notre MOOC Biodiversité : https://lnkd.in/eTXq7iUE

– Participer à notre formation Action Biodiversité : https://lnkd.in/e93iX_WZ