Retrouvez l’interview croisée de Bettina Laville, Présidente fondatrice du Comité 21, partenaire du Grand Défi et de Sophie Szopa, intervenante du Grand Défi et auteure du GIEC.

Pour SS et BL : Pouvez-vous vous présenter ?

BL : Je suis la fondatrice et présidente d’honneur du Comité 21. Je suis également présidente de l’Institut d’Études Avancées de Paris. J’ai par ailleurs fait toute une carrière publique, d’une part dans l’administration de l’environnement et puis au Conseil d’État.

SS : Je suis directrice de recherche CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement au sein de l’Université Paris Saclay. Je travaille sur la chimie atmosphérique et j’ai participé au GIEC en tant qu’auteure principale et coordinatrice d’un chapitre.

Pour SS : Vous êtes intervenue lors de la première session de Nantes aux côtés de Philippe Grandcolas, pourquoi était-ce important pour vous ?

Il y a bien sûr l’initiative elle-même, le fait de réunir des gens présents au sein de l’industrie et des PME, de prendre le temps de les former avant qu’ils soient force de proposition. Je trouvais le concept intéressant et le fait qu’il y ait une bonne place accordée à la formation est aussi remarquable, pour pas juste dire “on vous donne la parole” mais bien s’assurer qu’ils aient compris les enjeux en profondeur pour envisager les leviers d’action.

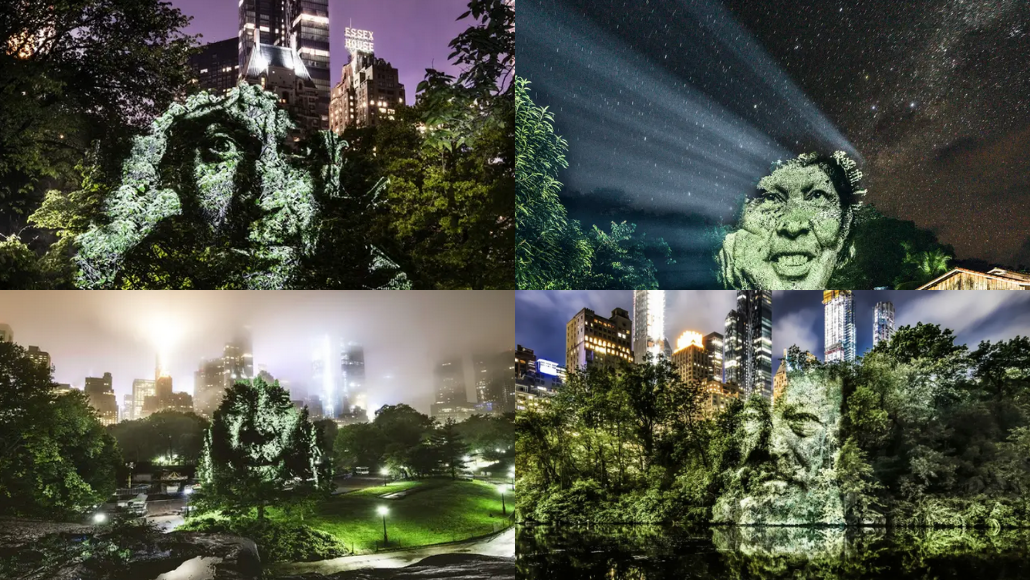

Il était important de donner à la science sa juste place, notamment au travers des grands rapports scientifiques internationaux (Giec, IPBES). Ce contact direct entre les scientifiques et les Délégués, qui allaient avoir la responsabilité de faire émerger des propositions, était primordial. Je trouvais aussi extrêmement intéressant de mixer climat et biodiversité.

Pour BL : Bettina, le Comité 21 est un partenaire de la première heure, quels sont les éléments qui ont motivé votre choix de participer à cette initiative ?

Il y en a plusieurs. Le premier est que je connaissais très bien les organisateurs et que j’avais pleinement confiance en eux. Jérôme Cohen est un homme d’engagement. Je travaille et j’échange avec Virginie Raisson-Victor depuis longtemps, notamment dans sa fonction de Présidente du GIEC Pays de Loire, auquel le Comité 21 participe. Nous étions sûrs qu’ils allaient tous deux donner de l’épaisseur au projet, que ça ne serait pas simplement une opération de com.

J’ai également tout de suite senti que cette ‘convention citoyenne’ donnerait beaucoup de place aux PME. Je pense aujourd’hui que les grandes entreprises ont compris les enjeux et que les obligations réglementaires les incitent à les intégrer. Les PME en revanche, surtout après la crise sanitaire, ont plus de mal à relever ces défis.

Pour SS et BL : Vous avez pu prendre connaissance des 100 propositions du Grand Défi, que vous évoquent-elles ?

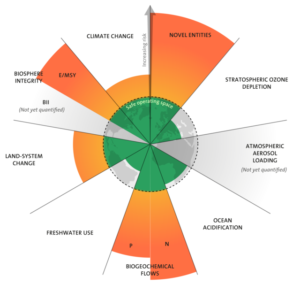

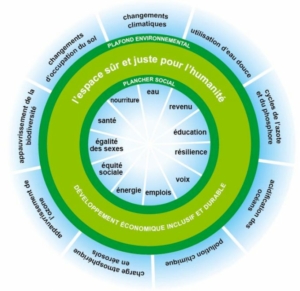

BL : Je me sens proche de ces propositions car elles apportent plusieurs éclairages. Si les limites planétaires sont au cœur du constat, la vision de l’entreprise qui s’en dégage replace ses parties prenantes au centre et non pas à côté.

Ce qui résonne, c’est aussi le chemin de transformation, qui fait écho au rapport du Comité 21 sur la Grande Transformation.

Enfin, j’ai apprécié de voir traités tous les domaines de l’entreprise, cela prouve le souci d’une approche à la fois systémique et concrète.

SS : Je les trouve intéressantes car elles s’inscrivent aussi bien dans le temps long (financement de la recherche ou modification de la gouvernance par exemple) que dans une trajectoire de transformation très concrète (l’analyse du cycle de vie ou les scores environnementaux)… Tout a été pensé à court et long terme.

Il y a également des discussions sur la sobriété et sur l’adaptation des entreprises à un monde dans lequel les impacts climatiques vont être croissants. Beaucoup d’axes sont couverts et cela montre que les Délégués ont compris le besoin de s’attaquer à toutes ces problématiques, de façon systémique.

Pour SS et BL : Si vous deviez choisir 2 ou 3 propositions prioritaires, quelles seraient-elles et pourquoi ?

BL : C’est bien évidemment compliqué puisqu’elles se répondent toutes. Mais j’ai quand même été frappée par le fait de faire de la biodiversité une grande cause nationale. Car si les entreprises agissent davantage pour le climat aujourd’hui, leur impact est au moins aussi important sur la biodiversité.

Une mode dit qu’il faut une personne avant-gardiste au sein de l’entreprise et que les autres vont suivre, je ne suis pas convaincue et je pense qu’il est très important d’embarquer tout le monde. Ici, les propositions visant à nommer un directeur RSE au COMEX et à mettre en place des rémunérations variables à tous les échelons de l’entreprise font écho.

Mentions spéciales aussi pour une loi publicité environnement qui serait extrêmement importante et pour les centres logistiques mutualisés en entrée de ville, des chercheurs de la région nantaise sont très en avance sur ce sujet.

Ensuite, toutes les propositions sur le numérique, sur la durabilité, sur l’empreinte environnementale des rayons sont essentielles.

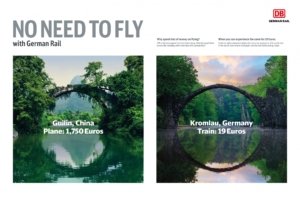

SS : Je pense à la proposition sur la publicité, qui est un point qui avait été remonté par la Convention Citoyenne pour le Climat. On peut toujours mener des politiques pour limiter les impacts, mais si on ne change pas nos manières de consommer, on ne pourra pas y arriver. Donc aujourd’hui il faut vraiment expliquer l’impact environnemental et faire rêver à d’autres types de produits, d’autres manières d’être et d’avoir.

L’autre proposition forte selon moi, c’est le fait de s’attaquer à la gouvernance, c’est-à-dire ne pas voir les problématiques environnementales ou le développement soutenable comme quelque chose d’à part, ou comme un vernis, mais vraiment d’intégrer toutes ces dimensions dans chaque prise de décision, en se posant la question de la trajectoire.

Ces deux propositions me tiennent le plus à cœur, mais toutes sont primordiales.

J’ai d’ailleurs trouvé les témoignages des Délégués au CESE très intéressants, on sent leur implication et c’est fort de constater à quel point ils ont été transformés par le processus et se sont investis.

Pour SS : Sophie, lors de la soirée de présentation des propositions au CESE, vous avez souligné l’importance de la déclinaison territoriale des mesures, qu’entendez-vous par là ?

On sait qu’il y a des spécificités par métier, par territoire. Trop centraliser les décisions risque de nous opposer.

Par exemple, des transformations sont réalisables et souhaitables en ville ou dans des espaces relativement resserrés lorsque d’autres sont plus appropriées dans des espaces plus ouverts. Il ne s’agit pas de faire vivre et travailler tout le monde de la même manière. Il existe ainsi des opportunités pour le trajet domicile/travail en zones urbaines ou périurbaines qui sont indisponibles dans d’autres zones. Là aussi, c’était intéressant de voir la représentativité des personnes ayant participé au processus, avec des Délégués représentant des activités tertiaires, d’autres de transport… forcément les leviers ne sont pas les mêmes ! C’est primordial d’écouter et de faire travailler ensemble cette diversité.

Pour SS et BL : Et enfin, Mesdames, quels sont vos futurs désirables ?

BL : A titre personnel, j’aimerais finir d’écrire un livre sur la transformation sur lequel je travaille depuis longtemps. Mon futur désirable, c’est aussi que l’on parvienne à trouver la juste place de l’activisme, car si certaines actions radicales sont justifiées, il faut faire attention à ce que cela ne fasse pas éclater la société et ne freine les logiques de co-construction. Ce qui ne veut pas dire que nos ambitions ne doivent pas être extrêmes !

Enfin, je souhaite que l’on retrouve l’enthousiasme des grandes transformations, qu’on ne les subisse pas. Notre époque est comparable aux grandes explorations du 16ème siècle : nous cherchons et nous trouvons des réponses que l’on ne cherchait pas. L’avenir sera difficile, probablement, mais il ne sera pas noir, à condition que tous ensemble, nous prenions à bras le corps les propositions du Grand Défi.

SS : C’est déjà de réussir à ne pas créer un clivage entre les urbains et les ruraux, entre les jeunes et les vieux. Que l’on arrive à avancer ensemble en regardant avec honnêteté les difficultés, que l’on voie ce que nous apportent ces changements plutôt que ce que cela nous enlève.

Un futur désirable, c’est un futur où l’on aurait ringardisé certaines pratiques, où il deviendrait évident de se déplacer en transports en commun. Ce serait un futur dans lequel on aurait les infrastructures pour le faire, dans lequel on aurait une offre alimentaire qui permette de diminuer significativement notre part de protéines animales, dans lequel on aurait protégé les population les plus vulnérables, car ce sont celles qui ont le moins d’informations et qui sont le moins émettrices. Il est réellement fondamental de rechercher une équité sociale et l’accompagnement de l’ensemble des populations.